Indoposnewsid_Fenomena Pati tidak sekadar persoalan teknis perpajakan daerah, tetapi cerminan dari ketegangan struktural antara negara dan rakyat di tengah situasi ekonomi yang memburuk.

Dalam perspektif New Social Movements, gerakan seperti ini muncul ketika ada akumulasi ketidakpuasan yang melampaui satu isu spesifik dalam hal ini pajak dan menjelma menjadi penolakan yang lebih luas terhadap legitimasi politik rezim.

Pati menjadi contoh konkret bagaimana protes lokal, bila dibarengi dengan krisis ekonomi dan menurunnya tax morale, dapat memicu perubahan sosial-politik yang signifikan.

Krisis kepercayaan publik terhadap pajak di Pati berakar pada persepsi bahwa pungutan negara semakin masif namun tidak disertai peningkatan kualitas layanan publik. Dari pajak parkir, kondangan, penjualan tanah, warisan, hingga rokok semuanya dianggap sebagai bentuk “ekstraksi fiskal” tanpa kejelasan arah penggunaan dana.

Dalam teori fiskal-politik, ketika tax morale jatuh, warga mulai mempertanyakan bukan hanya besarnya pajak, tetapi juga legitimasi pemerintah memungutnya. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa Omnibus Law memusatkan kewenangan perizinan dan memotong anggaran daerah, sehingga pemerintah daerah tampak tak berdaya dan kehilangan hubungan langsung dengan aspirasi warganya.

Pada titik ini, pajak berubah dari instrumen pembangunan menjadi simbol penindasan.

Jika ditarik ke perspektif gerakan rakyat dalam sejarah politik modern, situasi ini memiliki kemiripan dengan protes Gilets Jaunes di Prancis (2018) yang berawal dari kenaikan pajak bahan bakar di tengah stagnasi pendapatan riil masyarakat.

Kenaikan pajak itu dilihat bukan sebagai upaya reformasi energi, tetapi sebagai bukti bahwa pemerintah lebih peduli pada agenda elitis ketimbang kesejahteraan rakyat.

Hal serupa terjadi di Chili (2019) ketika kenaikan tarif metro memicu gelombang protes anti-neoliberal yang berujung pada referendum konstitusi.

Dalam kedua kasus ini, tekanan ekonomi menjadi katalis yang mempercepat pembentukan solidaritas sosial lintas kelas, memperluas tuntutan dari isu teknis menjadi reformasi struktural.

Indonesia pun pernah mengalami resonansi yang mirip, misalnya pada krisis 1997–1998. Kenaikan harga akibat krisis moneter, bersamaan dengan korupsi dan kesewenang-wenangan politik, mendorong rakyat membentuk jaringan gerakan yang akhirnya mengguncang fondasi rezim Orde Baru.

Tekanan ekonomi membuat represi negara menjadi bumerang, karena setiap upaya membungkam protes justru memperkuat rasa senasib di antara warga.

Dalam konteks Pati, potensi ini mulai terlihat: aparat dan elite pusat menunjukkan kekhawatiran, sementara narasi “pajak mencekik rakyat” mulai membangun master frame yang bisa menghubungkan keresahan warga di daerah lain.

Dari sudut pandang perubahan sosial-politik, krisis ekonomi sering kali menjadi momen “political opportunity structure” di mana kekuasaan negara mengalami kerentanan legitimasi.

Tekanan dari atas baik berupa beban fiskal maupun pembatasan partisipasi memicu rakyat mencari jalur alternatif untuk mengekspresikan aspirasi, mulai dari protes damai hingga aksi kolektif yang lebih radikal.

Dalam situasi ini, media sosial dan jaringan komunitas menjadi alat penghubung antar-daerah, sehingga sebuah gerakan yang bermula di Pati berpotensi menjalar menjadi gerakan nasional, seperti halnya yang terjadi di Tunisia pada 2011 ketika aksi lokal Mohamed Bouazizi memantik Arab Spring.

Dengan demikian, Pati dapat dilihat bukan hanya sebagai kasus pajak yang salah urus, tetapi sebagai laboratorium perubahan sosial-politik di tengah krisis ekonomi.

Kini, gema perlawanan rakyat Pati menginspirasi rakyat Cirebon. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 1.000 persen di Kota Cirebon yang memicu konsolidasi warga dalam Paguyuban Pelangi Cirebon tidak dapat hanya dibaca sebagai persoalan teknis fiskal, melainkan sebagai cermin hubungan timpang antara negara dan rakyat dalam pengelolaan sumber daya publik.

Ketika negara memutuskan untuk menaikkan pajak secara drastis tanpa proses deliberasi yang inklusif, ia pada dasarnya sedang menguji batas toleransi rakyat terhadap legitimasi kekuasaan.

Dalam perspektif keadilan sosial, kebijakan fiskal seperti ini menimbulkan pertanyaan mendasar: untuk siapa pajak itu dipungut, dan siapa yang diuntungkan? Bagi warga, pajak bukan sekadar angka di lembar tagihan, melainkan tolok ukur apakah negara hadir untuk memelihara kesejahteraan bersama atau sekadar menambah beban hidup.

Kenaikan PBB yang mencapai sepuluh kali lipat dari tarif sebelumnya jelas melampaui logika kemampuan bayar masyarakat, terlebih di tengah stagnasi pendapatan dan meningkatnya biaya hidup. Pada titik ini, pajak berubah dari instrumen pemerataan menjadi simbol ekstraksi yang memperlebar jurang antara penguasa dan rakyat.

Kasus di Pati, di mana kenaikan PBB sebesar 250 persen berhasil dibatalkan karena tekanan warga, menjadi bukti bahwa kebijakan fiskal yang mengabaikan rasa keadilan akan memicu resistensi. Perjuangan warga Cirebon sejak Januari 2024 melalui protes ke DPRD, aksi turun ke jalan, hingga mengirim aspirasi ke Presiden adalah bentuk klaim terhadap hak mereka untuk didengar.

Dalam bahasa sederhana, mereka sedang mengingatkan negara bahwa demokrasi tidak berhenti di bilik suara, tetapi hidup di jalan-jalan tempat rakyat mempertanyakan keputusan yang merugikan mereka.

Tuntutan warga yang mencakup pembatalan perda, penurunan pejabat yang dianggap abai, dan peninjauan ulang komposisi Pendapatan Asli Daerah adalah seruan untuk merombak paradigma pengelolaan fiskal: dari sekadar memaksimalkan penerimaan, menjadi mengoptimalkan kesejahteraan publik.

Dalam kerangka ini, pajak harus ditempatkan sebagai sarana membangun kehidupan yang layak bagi semua, bukan sebagai target angka dalam neraca APBD.

Jika pemerintah daerah merespons dengan sikap defensif atau arogan, mereka berisiko memperkuat kesan bahwa kekuasaan lebih mementingkan stabilitas anggaran ketimbang keadilan sosial.

Pengalaman di berbagai negara menunjukkan, dalam masa krisis ekonomi, kebijakan pajak yang tidak adil dapat menjadi pemantik gerakan rakyat yang lebih luas.

Jika pola ini berlanjut di mana negara terus menambah tekanan fiskal tanpa membangun kepercayaan maka protes pajak dapat berevolusi menjadi gerakan rakyat yang menuntut perombakan menyeluruh, baik pada kebijakan fiskal maupun struktur politik yang menopangnya.

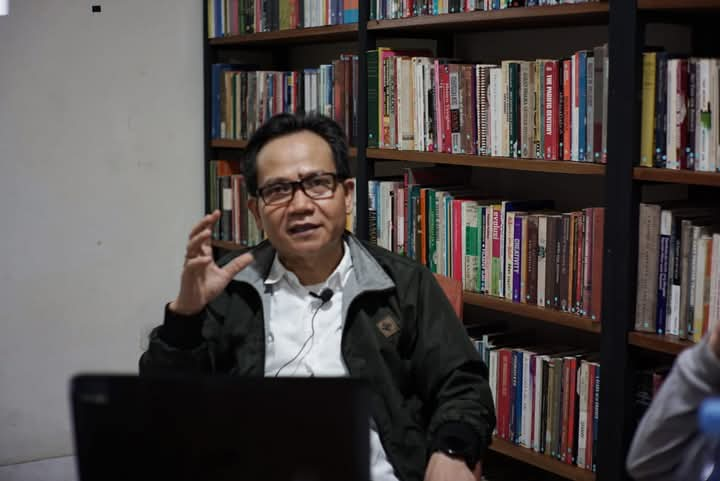

Abdul Hakim

Pengajar Perbandingan Politik

STISNU Kota Tangerang